Der Vortrag wurde von Dr. Christoph Schröter-Schlaack vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig gehalten. Er ist Experte für Umweltökonomie und Flächennutzung und befasst sich mit nachhaltigen Strategien zur Schonung von Böden und Flächen. In seinem Vortrag stellte er die zentrale Rolle von Böden für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft dar und diskutierte Lösungsansätze für eine nachhaltige Nutzung dieser begrenzten Ressource. Zusätzlich wurde die Bedeutung des Bodens im Kontext des Klimawandels, insbesondere durch die Forschung von Prof. K. Auerswald, hervorgehoben.

Gesunde Böden sind lebensnotwendig

Böden sind essenziell für das Leben auf der Erde, da sie die Basis für 90 % der Lebensmittelproduktion und 60 % der Trinkwasserversorgung bilden. Jeder Mensch hat derzeit statistisch gesehen etwa 2000 m² nutzbare Bodenfläche zur Verfügung, doch dieser Wert wird bis 2050 voraussichtlich auf 1500 m² sinken. Gleichzeitig verbraucht der durchschnittliche Mitteleuropäer jährlich etwa 13.000 m², sodass rund 60 % der landwirtschaftlichen Flächen, die zur Deckung des europäischen Konsums nötig sind, außerhalb Europas liegen.

Ein erheblicher Anteil der Böden befindet sich nicht in einem gesunden Zustand. Ursachen dafür sind unter anderem intensive Landwirtschaft mit hoher Stickstoffbelastung, Versiegelung durch Bauprojekte sowie Erosion durch Wind und Wasser. Besonders problematisch ist die Nutzung von Böden für die Viehzucht: In Deutschland werden 60 % des Getreides und 70 % der Ölsaaten an Tiere verfüttert. Um ein Kilogramm Rindfleisch zu erzeugen, sind global 27 bis 49 m² Bodenfläche erforderlich.

-

„Energierevolution jetzt!“

„Energierevolution jetzt! – Mobilität, Wohnen, grüner Strom und Wasserstoff: Was führt uns aus der Klimakrise – und was nicht?“ von Volker und Cornelia Quaschning, Hanser Verlag 2022, 20 € Von uns…

Neben ihrer Rolle in der Nahrungsmittelproduktion spielen Böden auch eine entscheidende Rolle im Klimaschutz. Sie sind bedeutende CO₂-Speicher, insbesondere Moorböden, die jedoch durch Trockenlegung und landwirtschaftliche Nutzung große Mengen an Treibhausgasen freisetzen. Allein die Mineralisierung von Mooren trägt mit 7,2 % zu den gesamten CO₂-Emissionen bei. Dies zeigt, dass Böden integraler Bestandteil der meisten der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der UN sind.

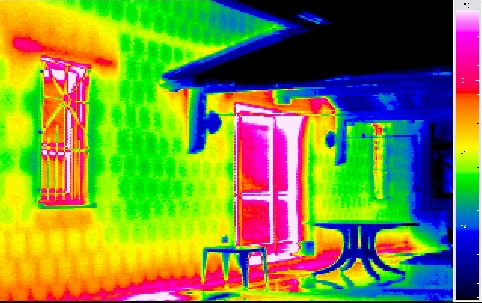

Zusätzlich zu diesen Herausforderungen kommt der Klimawandel als verstärkender Faktor hinzu. Nach Untersuchungen von Prof. K. Auerswald nehmen durch den Klimawandel extreme Wetterereignisse zu. Während die Sommer trockener werden und längere Trockenperioden auftreten, intensivieren sich Starkregenereignisse, insbesondere im Winter. Dadurch steigt der Oberflächenabfluss, die Bodenerosion nimmt zu, und die Fähigkeit der Böden, Wasser zu speichern, wird geschwächt. Besonders problematisch ist, dass die moderne Landwirtschaft durch großflächige Entwässerungssysteme, Bodenverdichtung und das Entfernen von Hecken dazu beiträgt, dass sich diese negativen Effekte verstärken.

Böden erfüllen verschiedene Funktionen: Sie dienen als Lebensraum für zahlreiche Organismen, regulieren Nährstoffkreisläufe, speichern Wasser und sind Grundlage für die Landwirtschaft. Ihre Ökosystemleistungen lassen sich in vier Kategorien unterteilen: Basisleistungen wie die Photosynthese, Versorgungsleistungen durch die Bereitstellung von Nahrung und Rohstoffen, Regulationsleistungen für den Klimaschutz und kulturelle Leistungen wie Erholungsräume für den Menschen. Eine nachhaltige Nutzung muss sicherstellen, dass diese Funktionen nicht einseitig überstrapaziert werden.

Immenser Flächenverbrauch

Ein großes Problem stellt der anhaltende Flächenverbrauch dar. Aktuell werden in Deutschland täglich etwa 55 Hektar Boden für Siedlungen und Verkehrsinfrastruktur umgewandelt. Besonders in städtischen Randgebieten schreitet dieser Prozess voran, häufig ohne nachhaltige Planung. Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, den Nettoflächenverbrauch bis 2050 auf null zu reduzieren („No Net Land Take“). Ein Hindernis dabei sind fehlende Kostenbewertungen für die ökologischen Schäden, die durch Flächenversiegelung entstehen. Mögliche Lösungen wären ein Handel mit Flächennutzungsrechten nach dem Vorbild des Emissionshandels oder eine Flächennutzungssteuer, um wirtschaftliche Anreize für Bodenschutz zu schaffen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass intakte Böden eine zentrale Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung sind. Ihre Übernutzung und der fortschreitende Flächenverbrauch gefährden sowohl die Biodiversität als auch den Klimaschutz. Eine ganzheitliche Betrachtung der Bodenfunktionen ist notwendig, um eine nachhaltige Bewirtschaftung zu ermöglichen und die Ökosystemleistungen langfristig zu erhalten. Besonders im Kontext des Klimawandels müssen Maßnahmen zur Bodenregeneration und Wasserspeicherung priorisiert werden, um den negativen Effekten von Trockenheit und Extremwetter entgegenzuwirken.